原标题:逝者 | 诗人流沙河:我是庄子2300年后的门徒

2019年11月23日下午三点四十五分,著名文化学者、诗人、作家流沙河在成都因病去世,享年88岁。

据川报观察消息,流沙河女儿给四川省作协党组书记侯志明发来短信,确认上述信息,“走得很平静”。

此前,流沙河的儿子余鲲说,父亲进医院的原因是喉癌晚期,没有来得及做手术,引起了并发症。

流沙河生前还有未完成的遗憾。“父亲最放不下的就是那些未完成的写作和研究。”余鲲说,“父亲陷入深度昏迷就是在23日上午10点。还没来得及留下遗言。父亲病得不是很突然,其实患有喉癌已经很久,只是去世的前十几天才发现,可惜晚了。癌细胞已经扩散,引起并发症。”

流沙河,本名余勋坦,1931年出生于成都,故乡四川金堂。中国现代诗人、作家、学者、书法家。

主要作品有《流沙河诗集》《故园别》《游踪》《台湾诗人十二家》《隔海谈诗》《台湾中年诗人十二家》《流沙河诗话》《锯齿啮痕录》《庄子现代版》《流沙河随笔》《Y先生语录》《流沙河短文》《流沙河近作》等。诗作《就是那一只蟋蟀》《理想》被中学语文课本收录。

迄今为止,流沙河已出版小说、诗歌、诗论、散文、翻译小说、研究专著等著作22种。

流沙河4岁开始研习古文,做文言文。1947年春,他考入省立成都中学高中部。和当时大多数热爱文艺的青年一样,他的兴趣迅速转向了新文学。巴金的小说、鲁迅的杂文、曹禺的戏剧,还有艾青、田间、绿原的诗歌都让他沉迷。他开始向报纸投稿,陆陆续续发表了十来篇短篇小说、诗、译诗、杂文。

1949年他以最高分考入四川大学农化系,才刚刚入学半年的他也再按捺不住自己的热情,转而弃学以追逐自己的作家梦。

1950年,他出任《川西农民报》副刊编辑。此后又调入四川省文联,任创作员、《四川群众》编辑。1957年1月1日,他提议并参与创办的《星星》诗刊正式建立,这是新中国第一个官办诗刊。

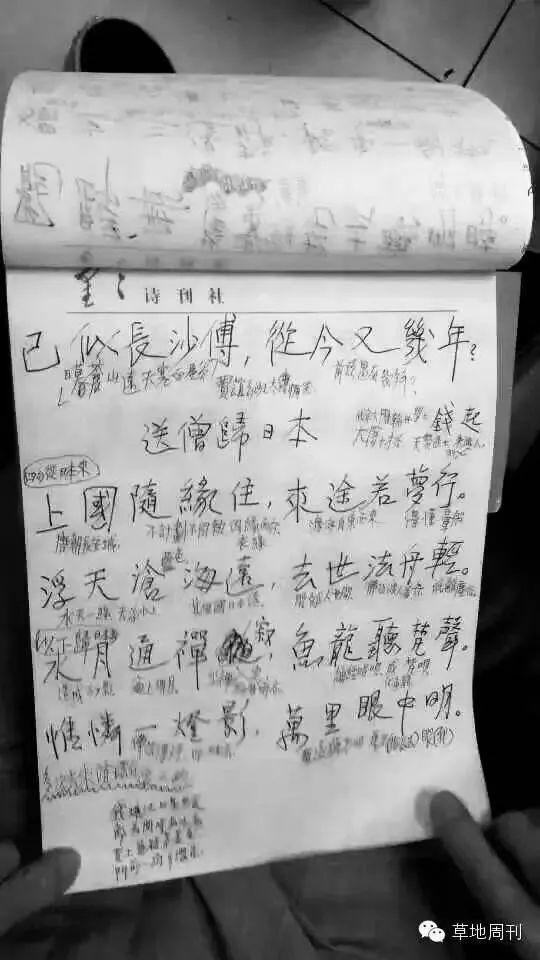

《星星》面市,一度好评如潮。值得一提的是,流沙河的好友、最为读者熟知的另一位诗人,余光中,就是在《星星》上正式与读者见面的,流沙河是第一个把他的诗作介绍到大陆来的人。

1996年,从四川省作协退休后,流沙河过着深居简出的生活,每日读书、写字。2009年开始,流沙河在成都市图书馆开始固定讲座,讲宋词、论诗经、说文解字。

2019年9月20日,由四川省作家协会主办的“庆祝新中国成立70周年·‘从事文学创作70年荣誉证书’颁发仪式暨四川文学创作学术研讨会”在成都举行,流沙河与马识途、王火、王尔碑、木斧、方赫、白航、刘令蒙(杜谷)、李致等9名从事文学创作70年的四川作家,荣获了中国作协颁发的“从事文学创作70年荣誉证书”。

红星新闻称,这一天,我们经历了从早上“流沙河去世”的谣言铺天盖地,到家属辟谣“流沙河未去世”松口气……揪心的几个小时后,流沙河真正离开了,留下一声悲痛的叹息。

诗人流沙河:我是庄子2300年后的门徒

来源:2015年7月31日《新华每日电讯》

作者:李坤晟(新华每日电讯记者)童方(新华社四川分社记者)徐蕾(实习生)

2015年7月4日,周六,下午两点半,84岁的流沙河准时出现在座无虚席的成都市图书馆报告大厅。

老人穿着一双黑布鞋,步子很轻。额头上的皱纹沿着眼角垂下来,只留给五官巴掌大的区域,瘦小的身板配上那根系得很高的腰带,恰如他自喻“像一条老豇豆悬摇在风里”。

走上讲台,老人从蓝色的超市购物袋里,取出一叠讲义,然后坐下,稍微调试一下扩音器。没有什么开场白,直入主题。

当天的“古诗欣赏系列”《唐诗三百首》选讲第二十七讲,内容是晚唐时期的四首五言律诗,包括马戴的《灞上秋居》和《楚江怀古》,崔涂的《除夜有怀》,还有杜荀鹤的《春宫怨》。

从2009年讲《庄子》算起,流沙河已在这个讲台上讲了5年。每月一次,少有间断。有报道说,今年1月,老头儿不小心闪了腰。但2月初,他依然到场讲了王维的《酬张少府》《终南别业》和孟浩然的《临洞庭上张丞相 》《与诸子登岘山》。

爱人吴茂华把一月一次的讲座当作丈夫晚年生活的调剂;组织者成都市图书馆副馆长肖平说:“沙老对文化的传承,怀有一种喜悦”;老头儿却说:“这是我接触社会的唯一渠道。”

开讲座:字字句句与君说

流沙河在成都市图书馆开讲座是出于与副馆长肖平的私交。上世纪80年代,四川省文联和肖平曾工作的成都市博物馆都在成都大慈寺一带办公,两人因此结识。

1989年,流沙河告别诗坛,从此深居简出。2008年前后,肖平听说流沙河应四川一些高校邀请做讲座,便向好友提议:与其零零星星,不如在图书馆讲一个系列。肖平想请流沙河讲其最有心得的《庄子》。

早年上初中时,流沙河就囫囵吞枣读了《庄子》。第二次读是1958年打成右派不久。在流沙河看来,《庄子》这本书,是安慰一个失败者的,自己当时就是一个失败者。当了大右派,心态失衡,一边在文联铲煤烧锅炉,一边读《庄子》,他让自己想得通一点。上世纪80年代末,流沙河身体极差,因为患胃病,人很瘦,内心也很痛苦。看到他的朋友都觉得他快要死掉了……就是在这样的状况下,他又一次开始看《庄子》。

面对好友的请求,年近八旬的流沙河答应得很爽快。他主动提出,既然要讲,就得让他把《庄子·内篇》讲完。

担心听众跟不上,每次讲座前,流沙河会挑出重点段落,用正体字工工整整抄下来,提前交给图书馆工作人员复印。他要求每个听讲的人,都能领到一份材料。

一年多时间,讲完《庄子》。肖平趁热打铁请他继续讲唐诗。流沙河回复:“讲唐诗,须从《诗经》讲起。”肖平求之不得。于是,从《诗经》到汉魏六朝诗歌,再到近两年的唐诗,一讲又是三年余。

听众反响热烈,流沙河讲座成了图书馆一块招牌。肖平就想请流沙河一个月讲两次。流沙河爱人吴茂华坚决反对。吴茂华对肖平说:“我爱护先生,你也要爱护先生。从你那儿回来,(他)就坐在那儿没力气讲话了。”

每次讲座结束,流沙河要好几天才能恢复。但讲座时,老头儿的精神总是很足。操着一口沙哑的四川话,却没有老年人常见的拖沓絮叨。他善于把经典和当今社会现实联系起来,用他的四川腔一说,常博得听众大笑。

7月4日这一场,下午两点刚过,报告厅300个座位满满当当。听众有六七岁的稚童,挺着啤酒肚的中年汉子,靓丽时髦的女郎,以及头戴白帽的回族老者……流沙河入场时,已有听众坐在过道上,来得更晚一些的,甚至坐在讲台的台阶上,侧着身子扭头听讲。一位听众对《新华每日电讯》记者说,上个月她还见过身穿环卫工人制服的听众。

“我本来不是讲课的人,从来没讲过书。每次把准备工作做好,努力跟听众沟通。听众觉得好,我就好生(四川话:认真、小心)讲。”流沙河说。每次讲座前,他要花两天准备。取舍前人的注释,写上自己见解,整整齐齐抄在本子上。

听众反馈,流沙河的讲座细致且幽默。退休之后,流沙河一直潜心研究古文字,他的讲座便自然成了半堂说文解字课。在讲到《除夜有怀》中的“迢递三巴路,羁危万里身”时,流沙河拿出一张A4大小的纸,上面用毛笔写好繁体字“迢遞”,并标注了拼音。工作人员把纸夹在讲桌旁的展板上,字很大,保证讲堂最后一排的人都能看到。

听众谌东荄对《新华每日电讯》记者表示,流沙河的讲座字词抠得很细,听起来过瘾。相较之下,另一位在成都图书馆长期驻讲的当代诗人周啸天,每期介绍一部经典,难免失之简略。这位81岁的江西财经大学退休教授当天没抢到座位,满头银发的他只能和两位年轻听众挤在讲台的三步台阶上,扭头听完这一场。

讲座结束,听众们蜂拥而上请流沙河签名。一对赴蓉旅游的贵州夫妇,住在图书馆对面的宾馆,偶然看到图书馆的预告,赶紧让儿子把下午回贵州的机票改签掉。夫妇俩拖着旅行箱来到讲堂。丈夫说,年轻的时候读沙老的诗,没想到能在这里遇见。讲座结束后,流沙河满足了他们的合影要求。流沙河很少拒绝听众。每次都是图书馆的工作人员最后站出来请大家体谅。

“我只花几秒钟,就能让人家得到快乐。这样有什么不好呢?”流沙河对《新华每日电讯》记者说。

开讲《诗经》时,流沙河要求图书馆跟讲《庄子》时一样,为每位听众打印好教材。工作人员哀求说:“沙老,我们节约一下成本,用幻灯嘛!”

老头儿说:“现在有这个科技咯。”工作人员嘟囔:“早就有了嘛!”

84岁的流沙河不会上网。某天,肖平告诉他,报业面临生存危机。他直感叹:百年未有之大变局。

目前,老头儿了解社会主要靠每天阅读《参考消息》,收看央视新闻频道、纪录片频道以及社会与法制频道的《一线》《天网》等栏目。

“我不能跟现实完全隔膜。看这些能提醒我,这个社会害了什么病。虽然我老了,做不了事,但还是关心。”

他对《新华每日电讯》记者说,他一直坚持在成图的讲座,一个重要的原因就是这是自己唯一和社会接触的渠道。“反映不好了,我就不讲了。他们有兴趣,就引导我做下去。”

学庄子:人生易老要开心

肖平希望流沙河能在成都图书馆讲上10年。“至少讲到余光中”是他常在老头儿身边吹的耳旁风。

把自己放到听众的位置,肖平对《新华每日电讯》记者说:“最爱听的还是沙老讲的《庄子》。”

2010年,肖平把流沙河在成都图书馆做的“《庄子》系列讲座”录音编辑出版了一本《庄子闲吹》。老头儿很高兴。“这本书很长销,不是畅销,是长销哦!”他跟记者开起了玩笑。

聊起《庄子》,流沙河兴趣大增。他对《新华每日电讯》记者说:“我是庄子2300年后的门徒。”

“无为就是顺应自然、顺应社会。我很久都没有和人争论过了。别人要我谈,我就谈我的看法。别人不同意,我也不争论。争论不解决任何问题。吴老师?没有没有,我在家里和吴老师没有任何争论。我们在屋头处得很快活。我们结婚24年,打了三个抗日战争咯。有时我煤气没关好,她说我,我就知道了,本来就是我没得道理嘛!”

“心斋就是用减法把自己的精神世界洗刷干净,尽量把自己各种欲念、伟大的谋略计划都去掉。像几次作家代表大会,我都请假。虽然还很闹热,又能出风头。有那么多记者来采访。还可以当这样理事,那样委员……算了!不去!这就是心斋,我把它排出。进一步要简化自己。只穿日常最方便的衣服,过最简单的日子。”

……

祖师爷庄周说自己“衣敝履穿不逢时”,门徒的日子自然也过得简单。

肖平给记者讲了一则轶事:流沙河现在所住的小区是建川博物馆馆长樊建川的房地产公司开发的物业。当初,樊建川请流沙河给小区题词,主动提出以成本价卖他一套,被他拒绝。数年后,樊建川在小区里看见流沙河问“沙老,你啷个转到这儿来了?”原来,一个月前,流沙河在小区里买了一套二手房,搬来此处。樊建川嗟叹不已。

“人家给你那么多好处,我怕麻烦。后来因为我们原来住的地方要修变电站,我们才不得不搬家。悄悄买的二手房。被樊建川撞见,他怪我不给他说。”流沙河对《新华每日电讯》记者说。

老头儿指着书房的大书桌问:“你们猜这桌子多少钱?”答案很快揭晓:“500元。吴老师很能干,她买了几块木板,自己请人做的。”

前几年,他把一套800册的台湾诗歌资料送给了一个希望做这方面研究的青年作家。年轻人把这堆东西拖走的时候,拖了整整一个三轮卡车。“人老了就要想得开。我不是懒人,但也用不了这么多书。年轻人精力旺盛,来日方长。”

在这个年龄,没有什么比自己快活更重要。

某次讲座后,一位母亲上台请为她马上念小学的孩子题一句“好好学习”。流沙河一时童心大起,在书上写下“好好玩”。

“小娃娃就是要好好耍。对一个儿童加很多负担,长大了会悲观。”流沙河说。

“黄永玉上了年纪都很有趣,有时会在地下打个滚。他给我说,他小时候还偷过李叔同园子里的桃子(黄永玉的回忆是木兰花)。李叔同过来追他。他说,‘老子就是要摘’。他老了也是很快乐、很开放的性格。自由给他绘画的想象力。”

流沙河曾送老友黄永玉一副对联,上书14字:“天命难知须率性,人生易老要开心。”“这个社会总叫我们努力工作,却从不教人如何快乐。”老头儿感叹身边很多老友因为不适应退休后的平淡生活,老得很快,走到了他前面。

流沙河把退休后的自己比作《庄子》中一只从金笼中回到沼泽地自食其力的泽雉,自由自在,无拘无束。“我这辈子写了几本书。退休之后写的,在数量上和质量上都超过当专业作家的时候。”

在7月4日的讲座中,他对杜荀鹤《春宫怨》的评价是“讨厌”。他说,这类以怨妇自况,向皇帝倾诉自己怀才不遇的诗“格调卑微”。“开这个坏头的是屈原。《离骚》第九章就是这个意思。”全场大笑。

谈新诗:没有秩序不耐读

虽然流沙河爱聊退休后研究古文字的成果。但在成都图书馆的讲座公告中,他依然是上世纪50年代因《草木篇》获罪、“文革”结束后写出《理想》《就是那一只蟋蟀》的“著名诗人”。在慕名而来的听众心目中,这位挥别诗坛26年的老人首要身份也是诗人。

今年4月,一场在北京举行的诗歌朗诵比赛邀请他做评委。他赶紧推辞。他对肖平说:“我对新诗有不同的意见。在那种场合,我不讲出来是违心,讲出来大家不高兴。”

前不久,流沙河问肖平有没有读过某位云南诗人的新作。“你仔细看看这写的是什么?”老人很不屑。

“现在新诗不耐读,因为没有秩序。”流沙河向《新华每日电讯》记者解释说。

流沙河对新诗最早的记忆要追溯到1944年他刚进入中学的时候。那时,他读到了四川诗人吴芳吉在1918年写的《婉容词》。这首叙事诗说的是一位受封建礼教三从四德束缚的弱女子被其留学美国的镀金博士丈夫所遗弃,最终投江自杀的悲剧。流沙河评价这首诗:“在语言音韵方面兼有旧体诗词之长,如新蝉自旧蜕中羽化而出,似旧而又非旧。”

“一切美好的诗歌都有秩序。”流沙河认为,诗歌的秩序包括两个方面,一是语言,一是意向。

“语言要条理通顺,简单、准确、明了。不能自由散漫。”他曾撰文称赞过吉林建筑工人杨成军的《如果有可能,带你去旅行》,因为这位打工诗人的作品“讲究韵脚,也很讲究句子,念起来有节奏感,非常讲究诗歌的音乐性。”在流沙河看来,这是中国人的一种本能。

“意向的秩序更加艰难。优秀的诗人可以把常见的意向组合在一起,给人新鲜感和震撼。”

流沙河把现代诗歌日趋冷落归咎于秩序的缺失让诗歌难以背诵。说得兴起,他当着《新华每日电讯》记者用四川话背诵了一段《左传·蹇叔哭师》以证明有秩序的文章,读一遍也能够记得。

“我不相信,中国的诗歌能把传统抛开,另外形成一种诗。最大的可能是把传统的东西继承过来,然后把现代的一些观念、一些文学,各种认识结合起来才有前途。”

去年底,成都市十二中还请他观摩了一堂讲授他的作品《理想》的语文公开课。听着老师在台上分析作者的微言大义。流沙河坦言,自己创作时哪里想过“要让同学们怀揣伟大理想、要燃起理想火苗”。

当知道人教版初中一年级语文教材还要求学生背诵这首诗时,他连说:“对不起。写了80行,这么啰嗦。早知道写短点。”

谈及自己的诗,流沙河评价:“感性不足,都是骨头,没有肉。”“80年代热闹过一阵子”是老头儿对自己诗人生涯的总结。

“新诗永远不能替代古诗”,看到听众踊跃,流沙河很欣慰。他希望听众能通过自己的讲座懂得古诗。“经典只有懂了才有兴趣会去读。我无非是引起他们的兴趣。至于写诗,我从来不教,我自己都写不好。”

在七月成都闷湿的上午,流沙河对《新华每日电讯》记者说,自己这一生写的诗著的书都不足道,即使这些年自己花费诸多精力从事古文字研究也主要是为了自己快活。

如果这辈子自己真做过什么“伟大”的事情,或许还是1944年,念中学的他曾被抽调参与了广汉军用机场修建。老人清楚记得,为了美军的B29轰炸机能从四川起飞,反攻日本,他和同学们每人带着一个饭碗从金堂县走到广汉的三水镇,汇入到数万中国百姓组成的劳动大军中。同学们顶着烈日搬运修建主跑道的大石头,即使手磨破了,晚上被蚊子叮得浑身是包,也没有叫一声苦。

点击进入专题:著名诗人流沙河去世

点击进入专题:著名诗人流沙河去世