欢迎关注“创事记”微信订阅号:sinachuangshiji

文/吴喋喋 编辑/何润萱

来源:毒眸(ID:youhaoxifilm)

2019年11月27日凌晨1点45分左右,演员高以翔在浙江卫视户外综艺《追我吧》录制中,奔跑时突然倒地,两个多小时后抢救无效去世。《追我吧》节目官方微博于27日上午12时23分宣布高以翔为心源性猝死。

心源性猝死者绝大多数患有器质性心脏病,触发猝死的诱因包括自主神经系统不稳定、电解质失调、过度劳累、情绪压抑及不当用药等。据网易娱乐梳理的时间线,高以翔于26日上午8点30分开始《追我吧》的录制工作,到27日凌晨1时45分时,他至少已经连续工作超17小时。

事发后《追我吧》节目录制的强度和难度过高成为焦点:节目定位为“都市夜景追跑竞技秀”,模式是明星战队与素人站队展开追逐战,在大部分赛程中,参演者需要高速奔跑并跨越高难度的障碍关卡,就连奥运冠军邹市明都曾在录制过程中表示不堪负荷。微博KOL“吃瓜群众CJ”晒出与节目方工作人员的聊天记录,其中提到节目一般凌晨5、6点收工,范丞丞、毕雯珺等年轻艺人都“跑吐过”,UNINE成员李振宁“被救护车扛上去吸氧过。”

《追我吧》副导演周路莎曾在节目开播时发了这样一条微博,自豪于节目背后所凝聚的汗水:“这个节目做起来真的是熬夜熬出水平熬出新高度,不服,就来追我吧!”但在痛心高以翔去世的同时,“熬夜录制”也随之成为行业痛点。女演员宋佳发微博感慨:“当熬夜变成敬业,当拼命当成应当,当生命不在的时候,谁来保护谁。高危职业,同行们热爱的同时请保护自己,爱护自己。”

艺人作为综艺节目拍摄的主体对象,的确面临着录制超时和尝试危险活动的情况,但显然综艺片场还存在着大量比艺人更弱势也更劳累的群体:工作人员。

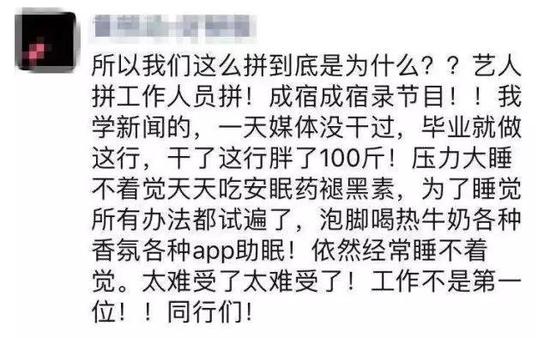

毒眸观察到朋友圈里的综艺行业从业者们几乎都对综艺熬夜录制现象发出了诘问,一位同行这么写道:“为什么总是天黑才开始录节目,一录一通宵,为什么是人命的代价让问题浮出水面?”

悲哀的是,综艺节目录制超时已是行业普遍现象,而这种结构性的超时工作,短期内无法可解。热搜里,观众们愤怒地对节目说“别录了”,但是那些身处综艺节目行业的工作者们,并不能够停止工作,甚至没有拒绝熬夜的权利。

观众喊话《追我吧》“别录了”,成为“爆”级别热搜

观众喊话《追我吧》“别录了”,成为“爆”级别热搜

“我曾经连续工作过34个小时”

几乎所有现场看过综艺节目录制的观众,都会对那种体验心有余悸,因为录制远比想象中耗费的时长更长,现场也比正片中更为混乱。

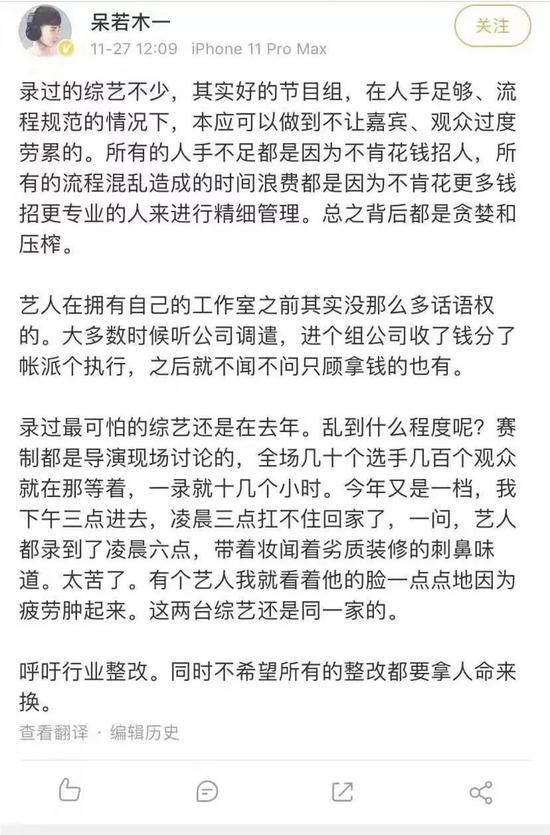

音乐博主“呆若木一”发微博说起参与综艺录制的痛苦经历:“录过最可怕的综艺还是在去年。乱到什么程度呢?赛制都是导演现场讨论的,全场几十个选手几百个观众就在那等着,一录就十几个小时。今年又是一档,我下午三点进去,凌晨三点扛不住回家了,一问,艺人都录到了凌晨六点,带着妆闻着劣质装修的刺鼻味道,太苦了。”

曾作为媒体去过不少综艺录制现场的小秋对毒眸表示,“我参加两档偶像选秀节目决赛的时候,基本上都是中午12点到现场,最快的话排队两三小时进场,进场后再等两小时,录制可能要五个小时以上,全程还只能站着。这还是媒体的待遇,如果是粉丝,还要举灯牌,不吃不喝,拍照。录另外一档选秀节目的时候还遇到观众被导演组要求反复鼓掌、要求制造氛围的事,当时是夏天空调还坏了,几百个人闷在棚里,体验非常差。”

观众尚且如此,对长时间参与综艺节目制作的工作人员来说,更是无穷无尽的熬夜。而综艺节目的超时,首先是有限的档期和成本所决定的:当红艺人档期宝贵,按天数签约综艺,节目为了在合约规定的档期内完成录制,往往不得不将每一个拍摄日塞满,同样的,场租、器材、人工费用同样按天结算,在尽可能短的周期内完成录制,必然导向超时工作。

“其实做这行就是这样的,”在综艺节目编导柳聪看来,拍摄超时是为了压缩成本,“这些摄像或者是灯光、录音都是按天算钱的,所以这天你拍一点也是那些钱,拍一整天也是那些钱。大家基本上为了考虑节约成本,都是从早拍到晚——明星也是按天算钱的。”

和观众观感有些反差的是,无论是拍摄“慢综艺”还是拍摄需要艺人激烈运动的户外综艺,对于大部分工作人员来说,工作强度基本没有区别。“一样累,区别只在于你是需要在那里一直等着干耗时间,还是说要真的动起来。”柳聪说道。

在以展示闲适乡野生活情趣而受到观众欢迎的慢综艺《向往的生活》中,偶尔会有MC黄磊与导演组交流的画面,不难发现,入画的是供暖充足的温馨小屋,画外的摄制组工作人员却可能已经在寒冷的户外站了一整天——而有户外综艺的从业者告诉毒眸,这在行业中正是常态。

《向往的生活》拍摄现场

《向往的生活》拍摄现场

资深综艺编导晓南向毒眸分享了自己的工作状态:录制期间连续24小时工作是常态,“熬夜很凶,我最凶的一次24+10(连续工作34小时)”。尽管合同里会象征性地规定每天的工作时长不应超过10-12小时(剧组合同同样有类似规定),但基本起不到实质性规范作用,“总不能说到点我要去睡觉了吧,那全场的人等着呢,节目组工作人员也在熬,而且他们更辛苦,我们怎么能因为一个人耽误大家的时间呢?”

除了档期和成本问题,综艺录制流程本身就极为繁琐,艺人、嘉宾、摄制组、现场复杂的舞台装置……任何一个环节出现问题都有可能导致录制延长。晓南表示录制过程中“现场动不动会delay(延时)”。

曾做了三年综艺宣传策划的Yuki说:“他们(综艺节目)从来就不会按时开始录制。超时很多时候是导演组的安排有问题,流程没有对好,所有人都要等。”Yuki曾参与过一档大型音乐综艺,曾发生过舞台迟迟没有搭好,却让艺人、选手、全体工作人员一直在现场等到了晚上12点才放人回酒店的状况。

“我们这些小导演决定不了任何事情”

当被问及高以翔的悲剧是否会对行业产生一些影响时,受访者们对此并不乐观。

“这节目肯定会受到影响,但不会对行业带来任何的改变,”柳聪表示,“工作人员除了赚不到钱,没有什么其他的影响,以后你再出去接别的活,大家也不会因为你跟过这样的节目组就对你有什么负面的评价——因为这个事情说白了,不是导演决定,我们这些小导演根本决定不了任何事情,这都是公司的领导、台里的领导来决定的。”

晓南则说:“我不知道欸,我觉得大家会更注意身体了吧,但最多是艺人(将被允许在节目录制中)休息了。”

而超时工作和频繁的熬夜正在危害到更多从业者的健康。“反正挺多同事生病的,每年体检都有人有问题,之前的同事体检完,医院就给他打电话复查,说有两项指标不正常,这样下去随时可能猝死,”Yuki可以随口列举身边各种各样失去了健康的同行,“不光是我们做策划的,设计和剪辑也很惨了,我前同事都抑郁症了,还有当初熬夜熬到从负一楼走到二楼,中间都要休息一下,觉得心脏受不了的。”

晓南常有录节目录得“很难受”的时刻:“心跳特别快,睡也睡不着那种,我可以出现场透透风缓一缓。”柳聪发现今年开始自己状态和去年相比明显下滑,“我去年接活还挺密集的,可能同时轧着两三个活着这么干,但我今年基本上能不轧活就不轧活,虽然说赚的少,但是我自己休息的时间会多一点。”

柳聪还听在某卫视工作朋友说起两个同节目组的40岁女性工作人员,都有各自的家庭,可如今一位罹患绝症,一位因病摘除了整个子宫。“你很难说这个病到底跟她这份工作有没有关系,但是想到这些还是觉得挺吓人的。”

“有项目组会考虑两班倒的方式吗?”毒眸在采访中问柳聪。

“倒也不是不可以。”柳聪表示,“可是又有多少节目组愿意支付这部分额外的成本呢?最近几年行业整体波动比较大,很多项目资金有限,赶工的目的就是为了压缩成本、放大价值,这种时候采用两班倒的制度,岂不是和压缩成本相违背了。况且综艺行业很多职位,并没有外界想的那么复杂,门槛特别低,所以不愿意干大不了就换人呗。”

正因如此,综艺行业如今的人员流动显得十分频繁,不断有新人因为兴趣入行,也不断有人不堪劳累选择离开。而如果对综艺节目编导等职位的招聘信息稍加关注,便会发现招聘需求中往往包含这样一条:“年龄26岁以下”,因为除了门槛不高、薪资水平不高以外,做综艺还是一个对体力和健康消耗极大的工作。

曾经因为兴趣而成为了综艺宣传的Yuki,今年终于辞职,改行去做了话剧宣传:“会轻松一些,因为没有什么宣传经费。我辞职是因为觉得做这行没什么成就感吧,上升空间也小,觉得自己的身体到了30岁肯定熬不住,本来熬夜加上和客户生气,身体就不好。”

但让叫人感到悲观的是,又会有多少位“Yuki”,因为这个行业表现出来的光鲜而投身其中,却又最终在被“合理化”了的加班制度里所消磨呢?

某种层面上,“超时”问题的日渐合理化是一种全行业的共谋:中国视协演员工会自2011年8月成立,最新的会长是国家一级演员陈宝国。工会宗旨中包含了“维护演员的合法权益”一条,但毒眸搜索了工会相关新闻,并未发现工会曾发布关于超时问题的呼吁。

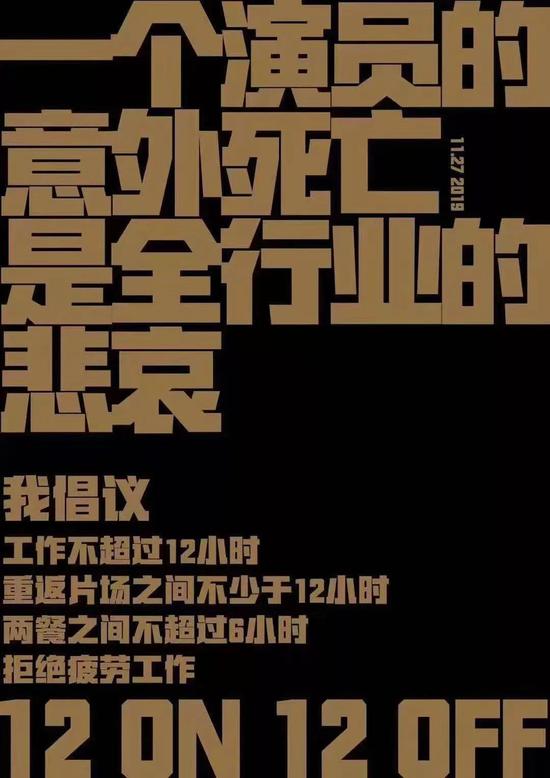

2018年,青年演员王嘉起诉某剧组违反合同中“12小时工作时间的条款”,连续拍摄最多达20小时,导致演员身体不适进而引发疾病。这是互联网上所能搜索到的唯一一起发生在内地娱乐圈的演员起诉剧组超时的诉讼案件。更多的情况下,“超时”被认为是一种敬业表现,频繁被被各种节目组夸赞艺人配合时作为事例援引。

王嘉现身朝阳法院

王嘉现身朝阳法院

今年以来,娱乐行业的各种非正常事件层出不穷,从雪莉到具荷拉再到高以翔,虽然发生在不同国家,但这些非正常死亡却如警钟一样敲打着从业者们的内心:一直以来,人们都以为明星是行业的最大获利者,但在这个造星如产品的年代,资本和注意力混合成一台巨大的绞肉机,压榨着所有人的生命力和时间。

在一个不健全的行业里,其实所有人都是受累者。包括今天新闻爆出之后被骂的节目组,无意洗白,但是节目组最基层的工作人员同样是这种超长待机式工作的受害者,就毒眸了解到的而言,不少综艺工作者患上肿瘤等疾病的概率远远高于正常人。

高以翔已经逝去,但这个行业的畸形现状还会延续多久?我们希望所有人都不要在今天之后把他遗忘,因为还有更多在“别录了”的呐喊里无法停下的工作人员。

沥川,走好

(文中采访对象均为化名)