图片来源:德克萨斯大学奥斯汀分校

图片来源:德克萨斯大学奥斯汀分校

一提到“跨距离的相互作用”,我们首先想到的可能就是量子纠缠现象。但物理学家逐渐意识到,在时空与引力理论中也有类似的效应:爱因斯坦的广义相对论将引力归结为时空的弯曲,在无形之中打破了时空的绝对框架,这告诉我们绝对的地点和距离并不存在,所有物体的位置都与整个时空相联系。

上世纪90年代初,我还是个研究生时,首次接触到了被称为“非定域性”(nonlocality)的量子现象。不过,我不是从量子力学老师那里听到这个概念的——他觉得这不值一提。有一次,我在附近的书店里闲逛,顺手拿起了一本《意识宇宙》(The Conscious Universe)。翻看了几页,一段令我震惊的话跃入眼帘,书中写道:“没有任何先前的发现能像非定域性那样,给我们对日常现实的感知带来如此大的挑战。”从此,这一奇妙现象让我沉迷其中,无法自拔。

在日常用语中,“locality”是个略显矫饰的词语,用来形容某个社区、城镇或其他什么地方。但是,来源于17世纪的“定域性”这个词,本来的意思是同“位置”这一概念相关联的。它表明所有的东西都有一个位置,你总能指着一个物体说“它在这儿”。如果你不能说出它在什么地方,那个物体就肯定不存在。如果你的老师问你的作业在哪,而你回答哪儿都不在,你麻烦可就大了。

我们所感知到的世界具备“定域性”的所有特征。我们对于位置和地点,以及它们之间的相对关系有着很强烈的直观感觉:在和亲人分离时,我们会感到痛苦;想对什么事产生影响而自己又离得太远时,我们也会觉得无能为力。然而,目前物理学中的多个研究分支均显示,在更深的层面里,并不存在所谓的“位置”,也没有所谓的“距离”。在物理实验中,两个粒子的命运可以紧密相连,就像一对魔法硬币一样:把它们抛出去落在地上,每一枚都可以是正面朝上或反面朝上,但它们只可能同时正面朝上或反面朝上。它们的行为协调一致,即便二者之间的空间中不存在任何力的相互作用。哪怕是远远地分隔在宇宙的两边的一对粒子,仍可能表现出一致性。这样的粒子就违反了定域性——它们超越了空间。

显而易见,自然设法达到了一种独特的微妙平衡:在大多数情况下,它遵守定域性,而且必须遵守定域性,我们人类才得以存在;然而,在基本层面上,还是有一些线索显示出非定域性。对于进行相关研究的人来说,非定域性是所有物理学难题的根源,包括量子粒子的奇异特性、黑洞的命运、宇宙的起源,以及自然的终极统一——当今物理学家们所面对的这一系列谜题大都相互交叉着,而它们的交叉部分正是非定域性。

在20世纪的大部分时间里,量子纠缠(即粒子奇异的同步性)是唯一被人们提到的非定域现象,爱因斯坦称之为“幽灵般的超距作用”(spooky action at a distance)。不过,物理学家们逐渐意识到,还有其他一些现象似乎也同样诡异。

例如,爱因斯坦建立的广义相对论(这是现代引力理论的基础),原本是为了从物理学中消除非定域性。在牛顿的理论中,引力可以跨越空间,像具有某种魔法一样在两个物体之间起作用。而广义相对论折断了连在物体之间的“魔法棒”,表明导致物体相互吸引的原因是时空的弯曲,而不是什么看不见的力。不过,无论爱因斯坦的本意如何,在物理学家们应用前者理论的过程中,不同的一面被逐渐揭开:在引力的作用机制里,其实处处体现着非定域现象。

“这里”究竟指什么

秋季里的一天,我和美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校(UCSB)的物理学家唐·马罗尔夫(Don Marolf)坐在他们学校的学生活动中心里,惬意地看着窗外的潟湖,一边品尝着沙拉,一边谈论着引力。但等一下——我怎么能确定自己曾经在秋季的那一天坐在UCSB的学生活动中心里呢?定域性原理表明,我曾经处于一个位置,学生活动中心也有一个位置,当这两个位置重合时,就说明我在那儿。我手机上显示的GPS坐标同活动中心的坐标一致,而且日期也同墙上的日历吻合。但是,这些看似简单明了的步骤却经不住仔细推敲。“要想提出有关‘这里’的问题,我们首先应该清楚所说的‘这里’是什么意思,而这可不是件容易的事。”马罗尔夫说。

一个显而易见的问题是,加利福尼亚州处于活跃的地质构造带上,以北美大陆的其他部分及美国的经纬度网格为参照,圣巴巴拉分校所在的地壳板块每年会向西北方向移动数英寸,所以,学生活动中心的位置不是固定的。如果几年后我再回到相同的坐标位置,就会发现自己坐进了那片潟湖里。地图公司必须定期对构造带地区重新测绘,来反映出这种移动。

或许你会提出,从空间本身的绝对意义上来看,学生活动中心仍然具有特定的位置。然而,时间和空间不比构造板块更稳定,它们也会滑动、起伏、弯曲。当一个大质量物体发生变化时,会在时空连续体中产生振颤,进而重塑时空。即使构造板块保持稳定,那间咖啡馆的位置或许也会因为时空的变化而改变。根据爱因斯坦的广义相对论,引力从一个地点传递到另一个地点就是通过这个过程,而非牛顿所认为的某种神秘超距作用。就像地质上的振颤一样,引力“涟漪”也以一个特定的有限速度传播——光速。

要想了解时空结构的改变,我们的思维必须克服抽象概念的障碍。时空不像地质地貌那样直观可见,我们没法看到它,更别说辨别它的形状了。不过,我们还是能捕捉到一些间接的证据碎片:就像在汽车挡风玻璃上滑过的雨滴的印迹可以显示玻璃的曲率一样,空间中自由运动而不被其他东西阻碍的物体也可以描绘空间的形状。例如天文学家常常观测的来自遥远恒星的光线,它们开始是平行的,在经过一团大质量物体(例如太阳)后,就变成相互交叉的了。教科书和研究文献中通常将这种现象描述为太阳的引力造成“光线弯曲”,但这并不完全正确:光线其实直得不能再直了,太阳真正起到的作用是改变了几何定则——即扭曲了空间——所以平行线才得以交叉。

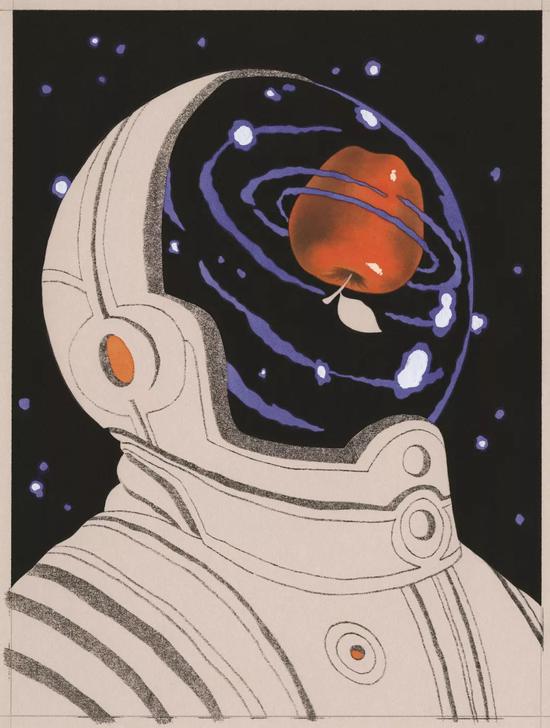

时间和空间的变化不仅仅存在于遥远的物理学的“奇异”领域里,其实它支配了任何下落物体的运动。无论是棒球、酒杯,还是贵重的智能手机,只要它们从你手中滑落,就会向地面加速下坠,而这正是源自地球的质量造成的时间弯曲(在这些例子中,空间的弯曲只起到了次要作用)。之所以向“下”落,是由时间流逝更慢的方向决定的。位于海平面的时钟要比在德纳利峰(北美洲最高峰,位于美国阿拉斯加州)顶上的走得更慢,戴在你脚踝上的表要比戴在手腕上的慢些。虽然以人类的眼光来看这种偏差很微小,最多只有万亿分之一,但足以解释坠落物体的加速度。你看到一个苹果从树上落下时,其实观察到的是它在“滑过”时间的弯曲轮廓。

相对论的启示

虽然时空形状的改变解释并消除了牛顿理论中的“非定域性”,但是它又带来了一个新变化,这来源于相对论的核心新观念,即不存在超离于时空之外的位置,没有任何外界的,或者说绝对的标准可以用来判定时空。这个看似不言自明的论断却有显著的后果:它意味着时空不仅仅会弯曲,而且许多我们附加在其上的属性也不复存在,包括定义位置的能力。

马罗尔夫说,否认存在“上帝之眼”一般的观察角度是非常微妙的事,而且,实话说,爱因斯坦自己在很长一段时间里都没能理解这点。之前关于空间的概念,包括牛顿时空观,甚至爱因斯坦自己早期的观念,都认为它具有固定的几何结构,因而让人能够想象自己超然于空间之外,然后俯瞰观察它。实际上,爱因斯坦一度主张必定存在一个绝对的参照点,否则空间的形状就会变得模糊不清。

要想理解为什么会出现这种模糊性,可以想象一下在日常生活中我们是如何感知地形的。我们可能会认为地形具有独一无二的“真实”外形,就像谷歌地球上显示的那样,但实际上,外形是由观察者处在那个地形中的感受决定的,而那种感受可以变化。考试迟到的学生,扭伤了脚踝而蹒跚前行的运动员,边走边和同事谈得入神的教授,以及大声让前面行人让路的骑车人,他们对校园的感知是非常不同的。一个人眼中的一步之遥,对另一个人来说或许就像看不到尽头的跋涉。一旦失去了从高处俯瞰的能力,我们就无法再对某个东西在某个地方做出绝对的表述。

1915年,爱因斯坦顿悟到,这种模糊性并非瑕疵,而是自然本身的性质。他指出,无论怎样,我们都无法观测到某个地点具有绝对的位置。相反,我们是根据物体的相对排列来确定它们的位置的,并且关键在于,那些相对位置是客观的,每一个走在校园里的人都会承认那些地点的基本安排顺序,比如UCSB的学生活动中心和潟湖挨在一起,而不是分别位于校园的一侧。知道了这些相对关系后,即使地形经历了变化、弯曲或流动,其中的居民也永远感觉不到。对时空而言同样如此:不同的观察者可以赋予某一地点不同位置,但在各个地点的相互关系上的看法是一致的,事件的发生就由这些关系确定。“比方说,在第一个时空中,乔治和唐中午在一间特定的咖啡馆见面,”马罗尔夫对我解释道,“在变化了的时空中,他们也做了这件事。只不过第一种情况下这件事发生在B点,而变化了的第二种情况下,同样的事情则发生在了A点。”

从而,这间咖啡馆可以位于A点或B点,也可以是C、D、E点——有无穷多可能的位置。我们说这个东西位于某地点,实际上是在说它同其他地标相对关系的简化表达。咖啡馆没有明确的坐标,必须由其中或周围的东西来定位。为了确定它的位置,你需要在世界里寻找一个地方,那里的餐桌、座椅和沙拉吧是那样安排的,那里的阳台可以俯视一个沐浴在南加州金色阳光下的潟湖。学生活动中心的位置不是它自己的属性,而是它所在的整个系统的属性。“从原则上讲,问一个东西在哪里,这个问题涉及到整个时空。”马罗尔夫说。

定域测量的模糊性是非定域性的一种表现形式。首先,对于像能量这样的物理量,就无法把它们限定在任何特定的位置上,原因很简单——因为根本不存在什么特定位置这一说。想确定一个位置,就好比想用海面上漂浮的一面旗子来标识边界一样不靠谱。空间里的点是不可区分,并且可以相互交换的,因为它们缺乏可以分辨的特征,所以无论这个世界由什么构成,都必然不可能是基于这些点的。空间无法支持任何定域结构的存在。与引力相关的量必然是整体性的——即作为时空整体而言的属性。

此外,空间所表现出的互相等价的多种不同形状,是由引力场的不同结构描述的。在其中一个结构中的某一地点,引力场产生的力可能比在另一个结构中的更强,而这种差异则会在其他地方得到补偿,从而保持物体之间相对排布的不变性。引力场中的点必须彼此相互关联,只有这样才能让它们在来回变化的情况下仍然产生同样的整体排布。而这样的关联,势必违反了认为空间中单个位置独立存在的理论。马罗尔夫这样解释道:“关于引力的任何理论都不是定域场论。即使是在经典理论里,也有重要的约束方程。在时空中,‘这点’的场和‘那点’的场不是独立的。”

在大多数情况下,我们可以忽略这种非定域性。你可以指定一些物体作为参照物,并用它们来确定坐标格点。你甚至可以把洛杉矶作为宇宙的中心(圣巴巴拉的居民可能会不太高兴),并相对于它来确定其他所有的地点。在这个体系中,你可以轻松简单地只管做自己的事,而完全忽略空间无法标定位置这一基本属性。“一旦如此,物理学似乎就是定域的了,”马罗尔夫说,“引力作用完全是定域的,物体的运动也是连续的,在光速的限制之下。”但是,这样的定域只是“伪定域”,非定域性始终存在,它暗藏在表面现象之下,只有在极端环境(例如黑洞)里才会崭露头角。

简而言之,与牛顿引力理论相比,爱因斯坦的理论以一种更微妙、更隐秘的方式体现出了非定域性特征。虽然牛顿理论中的引力可以跨越空间而起作用,但它至少还是在绝对空间这一框架内运作。而在爱因斯坦的描绘中,引力丧失了超距作用的魔力,它的影响像涟漪一样以光速在宇宙中传播。但是,它却打破了绝对空间的框架,违背了爱因斯坦也曾持有的,定域性的最基本理念——所有物体都应该具有一个位置。我们曾将空间看作一个包含物质实体的固定容器,广义相对论搅乱了这一直观图像,从而迫使我们去寻找关于位置的全新观念。