作者:孙滔

中国开展临床试验有许多得天独厚的有利条件,临床医学水平高,统计学人才充裕,患者资源丰富,信息技术软硬件条件更是领先于大部分国家,但“我们需要的是新的理念”。

——赵文乐

瑞德西韦临床试验在中国遇挫。美国临床试验注册网站信息显示,4 月 15 日,中国的 2 项瑞德西韦临床研究已经终止。究其原因,除了该研究入组门槛高,更主要的原因是国内上马的新冠临床试验太多,抢走了患者资源。(参见《“人民的希望”尚未成真:瑞德西韦仍待验证》)

这是一个令人遗憾的消息。诸多舆论称,瑞德西韦试验是被众多上马的临床试验 “淹死” 的,瑞德西韦失去了在尽早严谨证明其新冠疗效和安全性的良机,让该药的新冠治疗无法获得国内更高质量的循证医学证据。

美国南卡罗来纳医科大学公共卫生系教授赵文乐和北京大学第一医院医学统计室主任姚晨注意到了此问题。他们分析了 2020 年 1 月 23 日至 3 月 5 日期间的 249 个中国境内的干预性新冠临床研究,这些研究注册在中国临床试验注册中心和美国临床试验注册网站两个平台上。(DeepTech注:截至 4 月 18 日,中国临床试验注册中心已有新型冠状病毒疾病的干预性研究 282 项。)

疫情期间各个临床试验项目在国家层面缺乏统筹协调,其中最为突出的风险是研究重复、设计不合理、运作低质量以及研究无法按时完成。赵文乐和姚晨呼吁,应该终结大量临床试验开展的无序状态,建议通过构建覆盖全国的国家临床试验网络,提高临床试验的设计质量与运作效率。

这个建议发表在 3 月 31 日的《中国循证医学杂志》,题为《新型冠状病毒肺炎(COVID-19)临床研究的启示与国家临床试验网络构想》。姚晨告诉 DeepTech,此方案既可以解决研究数据透明化,也能提高试验设计质量。

无序研究挤兑患者资源

首当其冲的问题是重复研究。在这 249 个临床试验中,有 27 个涉及洛匹那韦 / 利托那韦;有 22 个涉及氯喹类药物,包括氯喹、羟氯喹、磷酸氯喹或硫酸羟氯喹;有 6 个涉及盐酸阿比多尔。在 59 项包含中医中药治疗方案的临床试验项目中,10 个涉及具体中成药,其余 49 个则是中医辩证治疗或中西医结合治疗。

众多研究项目蜂拥而上,显然会导致各个项目样本量受限,而样本量是影响临床试验结果准确性和可信度的主要因素。在 249 个项目中,约一半试验的样本量不足 100 例,而 249 个临床试验项目的样本量合计超过了当时中国全部确诊病例数的三分之一。作者认为,小样本量项目不仅难以取得可靠的结论,而且客观上会导致患者资源挤兑,对大型多中心临床试验项目的完成构成威胁。

具体到这些临床试验的统计学设计,有 192 个为随机对照试验,其中 32 个表明采取盲法设计,如瑞德西韦临床试验方案中明确采用了严格的随机双盲安慰剂对照试验设计。其余 217 个均为开放性试验或未说明是否采用盲法。

作者指出,一个治疗方案的安全性和有效性需要通过与另一个方案(包括安慰剂)比较而得出。如果没有设立对照组,即使在一个药物治疗之后有 80% 患者康复,也不能说明该药物有效。因为这些患者可能还有其它措施介入治疗,设立对照组的主要目的,就是为了控制其它干预措施的影响。

此外,即使在有对照的临床试验中,如果没有盲法措施的配合,患者招募与分组、治疗实施、数据评价等环节都可能受到研究人员个人意志的影响,从而给研究结果带来选择性偏倚。

临床研究的客观结论有时候是残酷的,有些候选药物或疗法可能是无效的,这并不符合人们的期望。姚晨说,有的临床研究人员为了追求发表阳性结果,可能会“报喜不报忧”,然而药物的研发是要有时间的,人们对新冠病毒疾病的认识也是逐步深入的。

来源:中国循证医学杂志

来源:中国循证医学杂志

姚晨说,临床试验研究的设计需要统计学家参与,因为很多临床研究者虽然对统计分析有所了解,但并不完全掌握随机分组、对照设计和统计分析等方法。另外,为保证随机分组的均衡性,效应指标评价的公正性,这些都需要对参与试验的临床医生设盲,以尽可能减少受试者的选择性偏倚和评价过程中的信息偏倚。

据第一财经报道,中国瑞德西韦临床试验项目负责人、中日友好医院副院长曹彬教授认为,随机双盲对照试验(RCT)是非常严格的临床试验,要验证药物的有效性,就必须要有安慰剂组的对照。如果让他重新设计瑞德西韦的临床试验方案,仍然会遵从当时设计的对照组的思路。他强调说,只有安慰剂对照,才能有效地避免研究者的主观性;如果不设盲,就容易误把病人的疗效归功于研究成果,把病人的恶化归咎于疾病的进展。

美国临床试验网络的参照

美国的国家临床试验网络作法可为参照。在美国,相对于由单个研究机构独立组织临床试验项目,国家临床试验网络在质量与效率方面已经展示了优势。

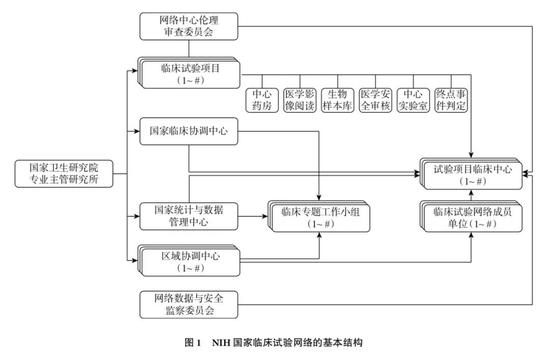

赵文乐告诉 DeepTech,美国国家临床试验网络的核心是国家临床协调中心和国家统计与数据管理中心。两者相对独立,前者负责试验项目的临床医学设计,后者负责试验项目的统计学设计与数据分析。

美国国立卫生研究院(NIH)已经在多个疾病领域组建了覆盖全国的临床试验网络,如国家癌症研究所组建的国家临床试验网络,国家神经系统疾病与脑卒中研究所组建的国家卫生研究院卒中临床试验网络,国家过敏与传染病研究所组建的艾滋病预防临床试验网络等。

这些网络基础设施均包括 1 个国家临床协调中心(NCCC),1 个国家统计与数据管理中心(NSDMC)和若干区域协调中心。各中心通过公开项目招标,经同行专家评审小组评审,由 NIH 专业主管研究所常设顾问委员会审议批准资助。国家临床试验网络基础设施要素通常每隔五年进行一次更新审议,会进行再次公开招标。

从 2018 年起,NIH 还要求所有受其资助的多中心临床试验采用中心伦理审查机制。

来源:中国循证医学杂志

来源:中国循证医学杂志

作为临床试验资助方,NIH 为各临床试验网络分别组建独立的数据与安全监察委员会,负责对网络内所有临床试验项目的安全性数据、有效性数据、整体研究进度和数据质量进行定期和不定期审查,并就临床试验项目是否需要终止或按计划继续进行,向资助方和项目承担者提出建议。其成员由临床试验网络资助方 NIH 专业主管研究所指定,包括相关领域临床医学、生物统计学和临床伦理学等方面的专家。

赵文乐说,这种覆盖全国、且在具体疾病领域内唯一的临床试验网络,在临床试验项目的开发过程中对全国各地的研究人员开放。换句话说,非成员单位的研究人员同样可以与国家临床试验网络合作,向 NIH 提交具体的临床试验项目申请。一旦通过同行评审并获资助,该项目将由国家临床试验网络负责实施。

目前 NIH 下属的国家过敏与传染病研究所资助了瑞德西韦对新冠病毒患者治疗的随机、对照、双盲三期临床试验。该项目于今年 2 月启动,计划从 75 个试验中心,包括若干亚洲与欧洲的试验中心,入组 400 名患者。

中国可行性需要探讨

两位作者认为,新冠疫情期间大量临床试验开展的无序状态反映了组建覆盖全国的国家临床试验网络的必要性,后者可以集中人才、资金、技术和患者资源,通过统筹规划,设计运作高质量大规模临床试验,可以在短期内寻找安全有效的治疗方案。

自 2012 年起,中国科技部在 20 个疾病领域陆续组建了 50 个国家临床医学研究中心,其中包括 3 个国家呼吸系统疾病临床医学研究中心。两位作者认为,可以考虑在现有国家临床医学研究中心基础上,构建国家呼吸系统疾病临床试验网络,并通过公开招标、同行专家评审,选定一个研究型大学或医院作为该网络的统计与数据管理中心。

同时,在国家网络内先行探索并采用中心伦理审核机制,负责对网络内新注册的临床试验项目进行伦理审核。这种模式还可以在此次疫情结束后逐步推广至其他疾病治疗领域。

赵文乐告诉 DeepTech,中国开展临床试验有许多得天独厚的有利条件,临床医学水平高,统计学人才充裕,患者资源丰富,信息技术软硬件条件更是领先于大部分国家,但“我们需要的是新的理念”。

赵文乐表示,大型多中心临床试验需要合作,不需要竞争。建立覆盖全国的专业临床试验网络,可以集中各地的人才资源,设计并运作高质量的临床试验项目。成员单位可以依托国家网络,参与大型临床试验项目,而无需各自孤军奋战,更可以防止互设壁垒。

姚晨的看法是,考虑中国的现实, 首先要考虑解决临床研究源数据的所有权问题,这些临床源数据大多是医院的医疗行为产生的,所有权归医院。只要做到去隐私,临床研究数据是可以共享的。

姚晨等人此前多次探讨此问题,他们认为其中一个很关键的问题是要有一个医院临床源数据通用管理流程,建立各专业专病数据库,实现电子化源数据的后结构化,需要按照透明化理念,去产生高质量的、可溯源的、标准相同的研究数据。目前国内医疗系统的一些重要的临床试验项目依旧使用纸质病例报告表采集数据,即使采用了电子病例报告表,依然在由研究者人工输入数据。

曾长期担任美国 FDA 新药审评员的思路迪医药首席执行官龚兆龙也看好此建议,他告诉 DeepTech,建立国家临床试验网络是一个非常好的建议,也很适合新冠疫情这样的公共卫生危机来采纳。如果有这样的国家网络,用统一标准的临床研究数据说话,可以高效利用有限的临床资源,在尽可能短的时间内看到结果,“大家也服气”。

龚兆龙说,在重大传染病面前,如果有这样的国家网络,可以很快找到真正安全有效的治疗手段,为国家决策提供科学依据。

上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心药物临床试验机构办公室主任马媛媛则担心,临床试验需要责任主体,伦理委员会也需要承担相应责任,即出了问题谁来负责就可能是上述试验网络的掣肘。

马媛媛说,还有一个问题就是,当数家机构同时申请一个项目,研究实力和试验设计又接近的时候,“为什么只能批一个呢?”另一种情况则是,如果是谁先申请就批给谁,大家就会抢着去申请,又难以保证试验设计的严谨性和可行性,也难以保证审批的公平性。

临床试验改革还需要有关部门的介入和推动。然而从新冠疫情期间的个别机构和个别权威专家表现看,他们有时倾向于选择性报告药物有效的信息,这就难以严格遵循科学研究规律,甚至某些时候可能干扰正常的科学研究。这个类似的情形也出现在了美国有关政府机构中。